重点検討課題を中心とした議論の紹介

4.その他の「重点検討課題」

4.1 内陸地震のモニタリング

内陸で発生する被害地震の多くは,活断層が動いて起きる地震です.個々の活断層が動いて起きる地震は,プレート境界に比べるとその発生間隔が長いため過去の発生事例等の知識が十分に蓄積されていません.しかし,地震活動のモニタリングや物理的な探査など,いろいろな調査によっていくつかの特徴的なことが分かってきています.

図4.1.1は内陸地震を起こす断層面の模式図で,垂直の断層面を持った横ずれ断層をイメージして示したものです.断層の周辺で地震波速度構造を調べると,地震波速度の速い,つまり硬いところと,地震波速度の遅い,つまり柔らかいところが分布していることが分かります.図4.1.2は比抵抗構造を調べた結果ですが,深い部分には比抵抗が小さい,すなわち流体があるような場所が見つかり,微小地震の分布を見ると,比抵抗の高いところの周り,比抵抗の低い領域との境界で発生していることが観測されています.小さな地震が起きているというのは断層面が「ゆっくり滑り」を起こしている可能性がありますし,微小地震の発生が見られない比抵抗の高いところは,普段は固着していて地震時に大きくずれる領域(アスペリティ)の可能性があります.

図4.1.1 内陸地震を起こす断層面の模式図 東大地震研資料(第185回重点検討課題)

図4.1.2 跡津川断層を含むひずみ集中帯を横断する比抵抗断面 東工大資料(第185回重点検討課題)

図4.1.3は,さらに広域の地下構造を示したもので,東北地方の模式的な断面です.図の右側が東で太平洋岸,左側が西で日本海側になります.中央部は脊梁山脈ですが,そこでは地下からマグマが上昇してきていて全体に温かくなっていて,地殻の硬い部分が薄くなっている様子を表しています.東北地方は東側から太平洋プレートの沈み込みで押されて東西方向に圧縮され,中央部が盛り上がって山になりますが,そのふもとには断層ができます.このような場所で内陸地震が起きるというイメージです.このような地学的なイメージをシミュレーションで再現したものが図4.1.4です.東北地方は実際に中央部が地温勾配が高い,すなわち地殻が温かく,火山などがあります.それを上段右図のような最初の状態において東西から圧力を加えると,地形が変形して下段左図のような隆起が起き,ひずみは下段右図のように山のふもと,実際には断層があるような場所に集中していくという特徴が再現されています.

図4.1.3 東北日本弧のひずみ・応力集中・地震発生と地下構造の関係 東北大資料(第185回重点検討課題)

図4.1.4 脊梁山脈周辺の変形過程の3次元モデル 建築研究所資料(第185回重点検討課題)

| 関連の重点検討課題 | |

|---|---|

| 第185回 「内陸地震準備過程のモニタリング」 | |

| 【概要】 | 【会報】第84巻 12-1 〜 12-9 |

4.2 内陸で発生する地震について

西日本では,南海トラフの大地震発生サイクルにおいて,内陸の地震が活発化するのはサイクルの後半であるという指摘があります.近畿・中国地方東部では,歴史的に被害地震のほとんどが南海トラフ沿いのM8クラスの巨大地震前後に発生していること示しているのが図4.2.1です.時間軸に沿って南海トラフの大地震発生50年前から10年後までの期間を灰色に塗っていますが,近畿・中国地方東部で記録されている被害地震の多くはその時期に発生していることがわかります.このようなことから,南海トラフの大地震の前には西日本が地震の「活動期」に入ると言うような言い方がされるのです.

図4.2.1 西日本の内陸地震の活動期とは? 海洋研究開発機構 堀氏資料(第196回重点検討課題)

このような現象が起きる背景を検討した考察が図4.2.2です.南海トラフ沿いの大地震が発生すると,内陸にかかる力のバランスが変わり,地震が「起きにくく」なる活断層があること,前回の東南海・南海地震により地震発生が抑制されたとみられる断層では,最近は地震が増加する兆候が見られることを示しています.すなわち,一旦発生頻度が下がったものが,前回の南海トラフの大地震の影響から脱するだけの時間が経ったことで,発生頻度が上がってくる状況を,「地震の活動期」に入った,と見ているということです.

図4.2.2 メカニズムにもとづく現状評価 海洋研究開発機構 堀氏資料(第196回重点検討課題)

東日本では,東北地方太平洋沖地震の発生後,内陸での地震活動の様相が大きく変わりました.それ以前は地震活動が見られなかった断層沿いに発生した地震として2011年4月11日に発生した福島県浜通りの地震があります.ここでは地盤にかかる力のバランスがそれまでの東西方向の圧力から東西方向の張力に変わったことで,正断層型の地震が群発的に発生しました.地形からは活断層が存在する可能性があることは推定されていましたが,断層変位地形が明瞭ではない,すなわち頻繁に活動するような断層ではないところで,大きな地震がおきたのです.

図4.2.3は今回の地震が起きた場所がそのような活動度の低い断層として想定されていたことを示します.過去の活動履歴を調べるために,断層のずれが確認された場所を掘るトレンチ調査が行われました.この結果を示したものが,図4.2.4です.これによって,今回の地震を起こした井戸沢断層では,一万数千年前にも正断層型の地震が発生していたことがわかりました.すなわちこの断層は,通常のプレート沈み込みによる圧力がかかっている時期ではなく,海溝型の大地震が発生した後の力のバランスが張力に変わった時期に活動する断層であるということが想像できるのです.東北地方太平洋沖地震の後,日本列島にかかる力のバランスが変わったということは,他にもこのような影響を受ける断層があるかも知れないということで,注意が必要です.

図4.2.3 2011年4月11日の地震の震源域の活断層 京都大学 堤氏資料(第196回重点検討課題)

図4.2.4 井戸沢断層のトレンチ調査結果 京都大学 堤氏資料(第196回重点検討課題)

| 関連の重点検討課題 | |

|---|---|

| 第196回 「内陸で発生する地震について」 | |

| 【概要】 | 【会報】第89巻 12-1 〜 12-5 |

4.3 地震波干渉法

地下の構造を調べるためには地震波を使うことが従来から行われていました.特に,精度良く地下の構造を調べる場合は,震源の位置や地震の波形を設定できる人工地震を使っていました.しかし,近年は大量の地震計データをデジタル的に処理することができるようになったため,一つの自然地震の記録を同時に2カ所で記録したデータを処理することで,片方が震源,片方が観測点であるような仮想的な信号が合成できるようになりました.これらの仮想的な信号を使うことで,多数の測線で構造探査の記録を得たのと同様の地下構造を調べることができます.これを地震波干渉法といいます.

図4.3.1は,地震波干渉法で得られた結果です.首都圏に設置された約400点の地震計からなる地震観測網「MeSO-net」のデータで関東地方の地下構造を調べたものです.左下図は横軸は水平距離で縦軸は深さ方向を示していて,ある深さに沿って強い模様が見えています.これが関東地方の基盤の深さを表すと考えられます.地震波干渉法では,人工地震のための発破など大がかりなことをせずに,自然の振動を使ってこういうものが見られるというのが利点です.さらに,地震波干渉法は平常時の震動データを使って解析ができるので,地下構造の時間変化をモニタリングする等のこれまではできなかった活用も検討されています.

図4.3.1 MeSo-netのデータを用いて地震波干渉法で推定した関東地方の地下構造 横浜市立大学資料(第184回重点検討課題)

| 関連の重点検討課題 | |

|---|---|

| 第184回 「地震波干渉法」 | |

| 【概要】 | 【会報】第84巻 12-1 〜 12-9 |

4.4 日本列島の長期広域変動について

地震発生を予測するためには,応力と強度とひずみエネルギーの時空間変化を把握しなければなりませんが,現状ではそれらを直接測定することはできません.我々ができるのは地震活動と地殻変動の過去の履歴を調べ,それらを説明する最適なモデルを構築することまでで,そのモデルから将来予測を行うしかありません.大きな地震を説明するモデルを作る場合には,広域のプレート運動,長期にわたる日本列島の変動履歴,および広域の地下構造に関する知見が必要になります.たとえば図4.4.1に示したように,日本海沿岸に沿った領域は,日本海が拡大したときに地殻が大きく引き伸ばされた場所(背弧リフト)なので強度が弱く,そのために,その後,日本列島が東西短縮場になってからは,そこで大規模な褶曲変形を起こしたことが構造探査等から確かめられていますが,このような知見無しで島弧をモデル化しても,地震の発生予測に繋げることは難しいでしょう.

また,地殻には昔作られた「古傷」があり,そこが再活動することによって地震が生じると考えられていますが,岩石の温度が上昇したり,地下深部から水が供給されると,この「古傷」の強度がさらに低下することが知られています.温度上昇をもたらす起源は地下のマグマであり,そのマグマの生成にも水の供給が必要であることがわかっています.これらの水は,海洋プレートの沈み込みに伴って島弧深部に持ち込まれ,そこから上昇してきていると考えられています.上記のような長期・広域の知見をもとに,沈み込み帯の動的構造をモデル化し,それに基づき温度と水の分布も推定することにより,沈み込み帯の地震と火山を統一的に理解して,地震・火山噴火予測実現に繋げることができると期待されます.さらに,地殻内の応力や強度の分布について少しでも情報を収集し,それを蓄積していくことも地震発生予測のために重要です.

図4.4.1 日本列島周辺の地殻変形 東京大学地震研究所資料(第203回重点検討課題)

| 関連の重点検討課題 | |

|---|---|

| 第203回 「日本列島の長期広域変動について」 | |

| 【概要】 | 【会報】第92巻 12-8 〜 12-12 |

4.5 東北地方太平洋沖地震がもたらす広域地殻活動

東北地方太平洋沖地震は,日本列島の地殻活動に広域かつ多大な影響を及ぼしました.地震時の地殻変動が非常に大きかったこと,地震直後に誘発的な地震活動が活発化した地域が東日本を中心にあちらこちらに見られたこと,その後の余効的地殻変動が長期/広域に見られていることなど,時間的,空間的に影響の大きさを示す事象が様々あります.

ここでは,地震後数年間にわたる日本列島全体の地殻変動を地震前の状況と比較して見ることで,東北地方太平洋沖地震の影響について概観します.地殻の「歪み」(水平方向の変形)や「隆起/沈降」(上下の変動)を見るためには,全国に展開された電子基準点のデータを使っています.電子基準点の日々のデータには気象条件などにも影響された誤差が含まれますので,一定の期間(図1,図2では8日間)の平均を取った上で1年間の変動量とし,それをさらに空間的になめらかにつなげる(平滑化)することで地域毎の特徴を表すようにしています.このような処理をすることにより,たとえ地殻変動でない異常な値が元のデータに混ざっていても,全体的な地殻変動のパターンを正しく認識するための図を作ることができます.水平歪みの図では「参照点」を固定することなく地面の変形を評価することができるのも特徴です.

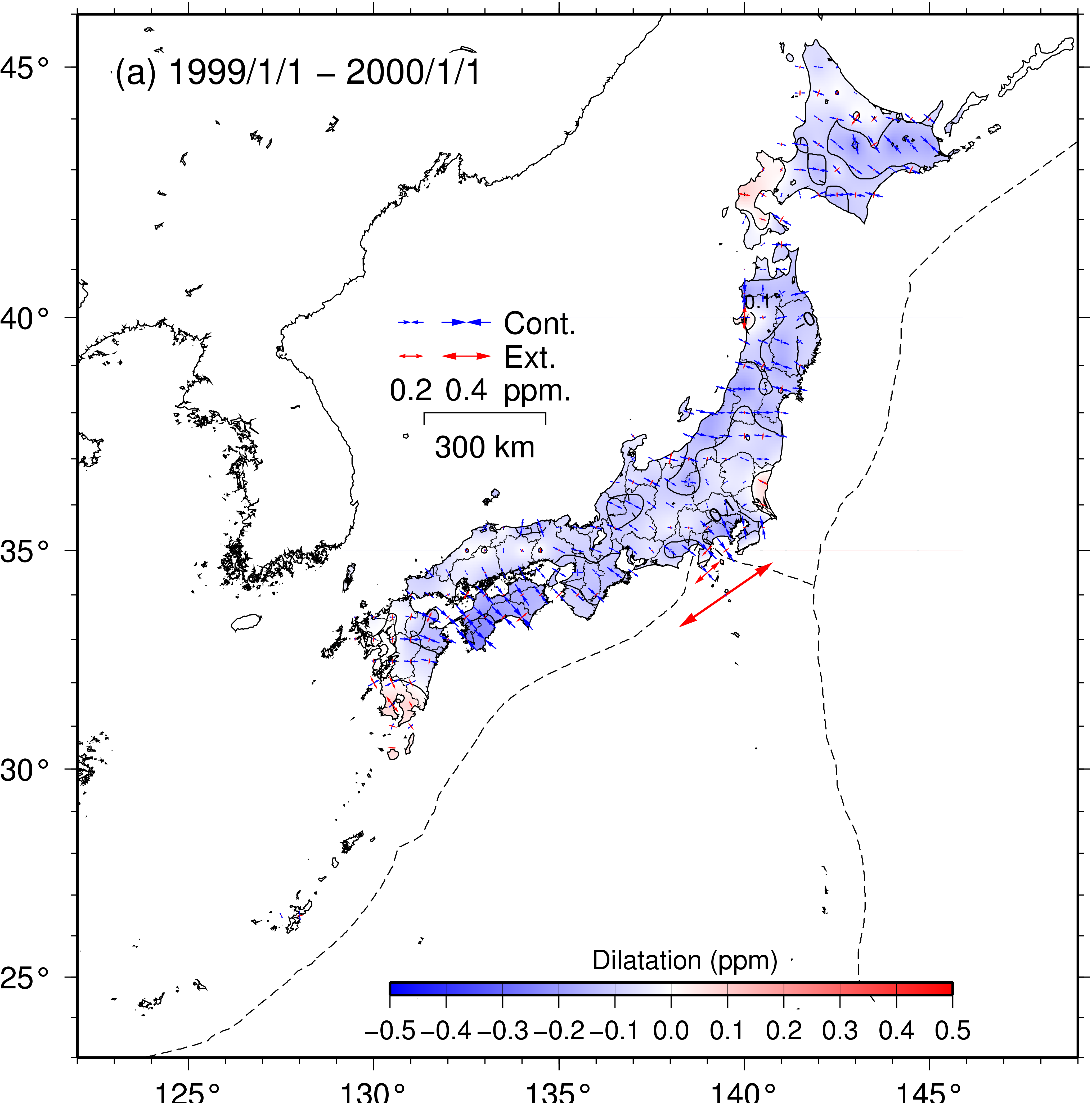

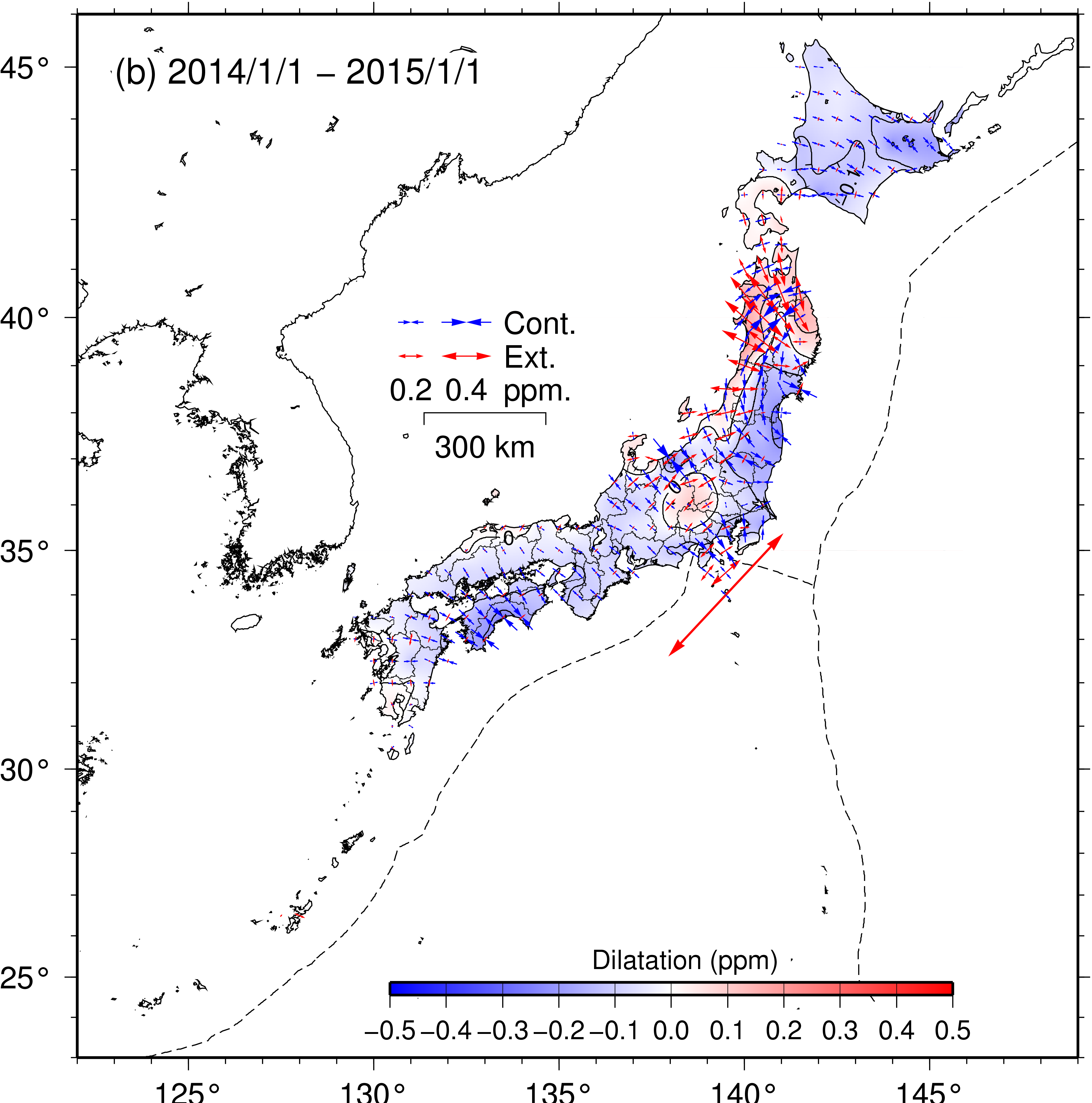

図4.5.1は,地震前(1999年1年間)と地震後(2014年1年間)の日本列島の地殻水平歪みを比較したものです.短縮(押し縮められる)変形をしているところは青い色で,伸張(引き伸ばされる)変形をしているところは赤い色で表されています.

地震前の変形((a)左図)は,日本列島のほとんどが短縮変形の場にあったことを示しています.この短縮は,東側から太平洋プレートが,南東側からフィリピン海プレートが日本列島に向かって進んできて,その下に沈み込んでいくことで引き起こされていたと考えられています.青い矢印はどの方向に最も大きく縮んでいたかを示すもので,東西方向から北西-南東方向の短縮が目立っていることが分かります.

地震後の変形((b)右図)は,一部の地域が伸張の赤い色になっています.伸びの変形となっているのは,北海道南西部、東北地方の北部・日本海側、中部日本といった地域です.東北地方の太平洋側は,地震直後は伸びの変形の領域でしたが,次第に短縮の場に変わり,この図の2014年時点では青い矢印の向きで分かるように,牡鹿半島周辺では東西方向の短縮,奥羽山脈周辺では南北方向の短縮が見られています.また,フィリピン海プレートの沈み込みの影響をより強く受ける西南日本では,北西-南東方向の短縮の変形が見られています.

図4.5.1 日本列島のひずみの主軸と面積ひずみ分布.(a)1999年1年間(東北沖地震前).(b)2014年1年間(東北沖地震後). 国土地理院 水藤尚主任研究官資料(第209回重点検討課題)

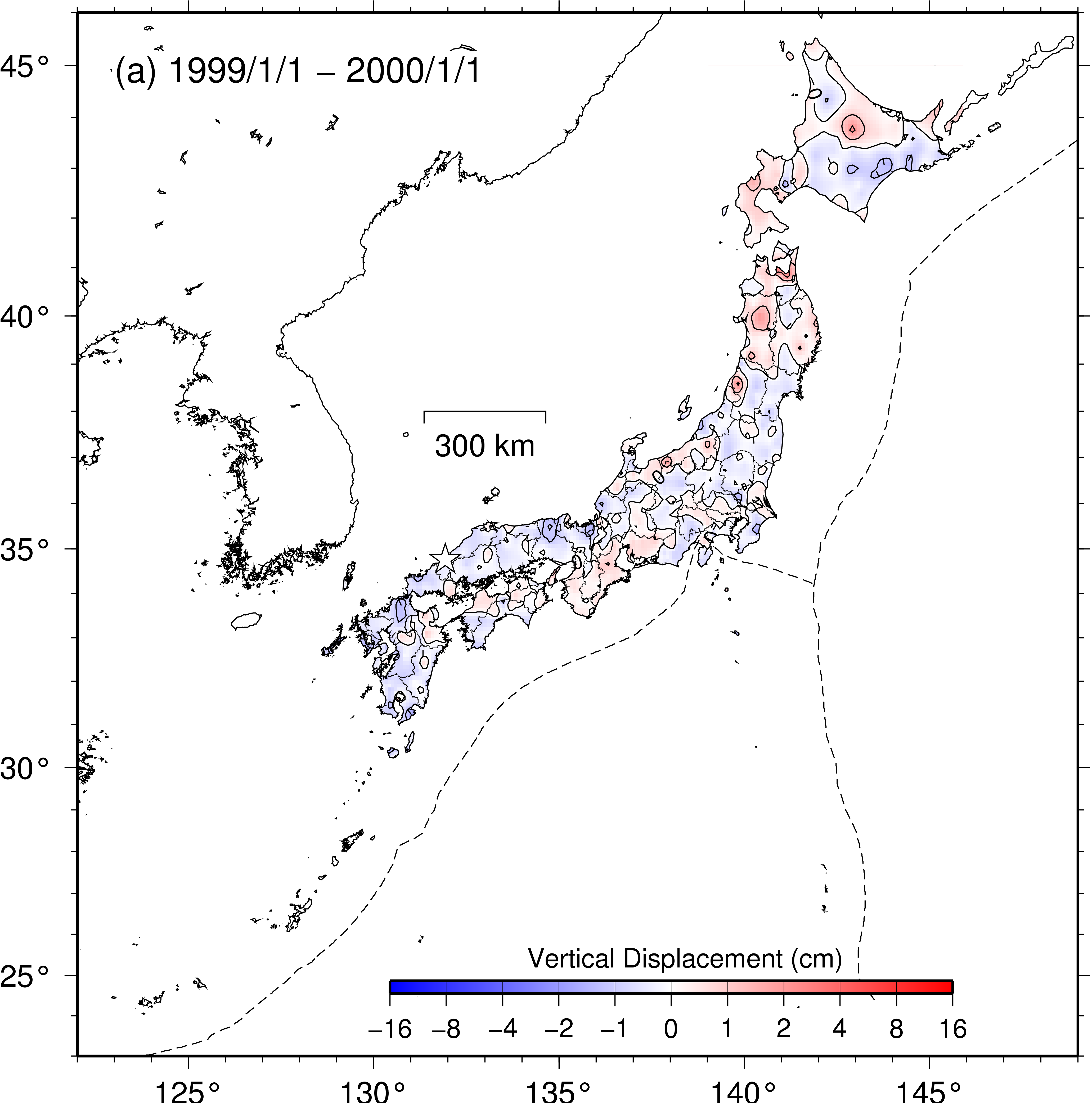

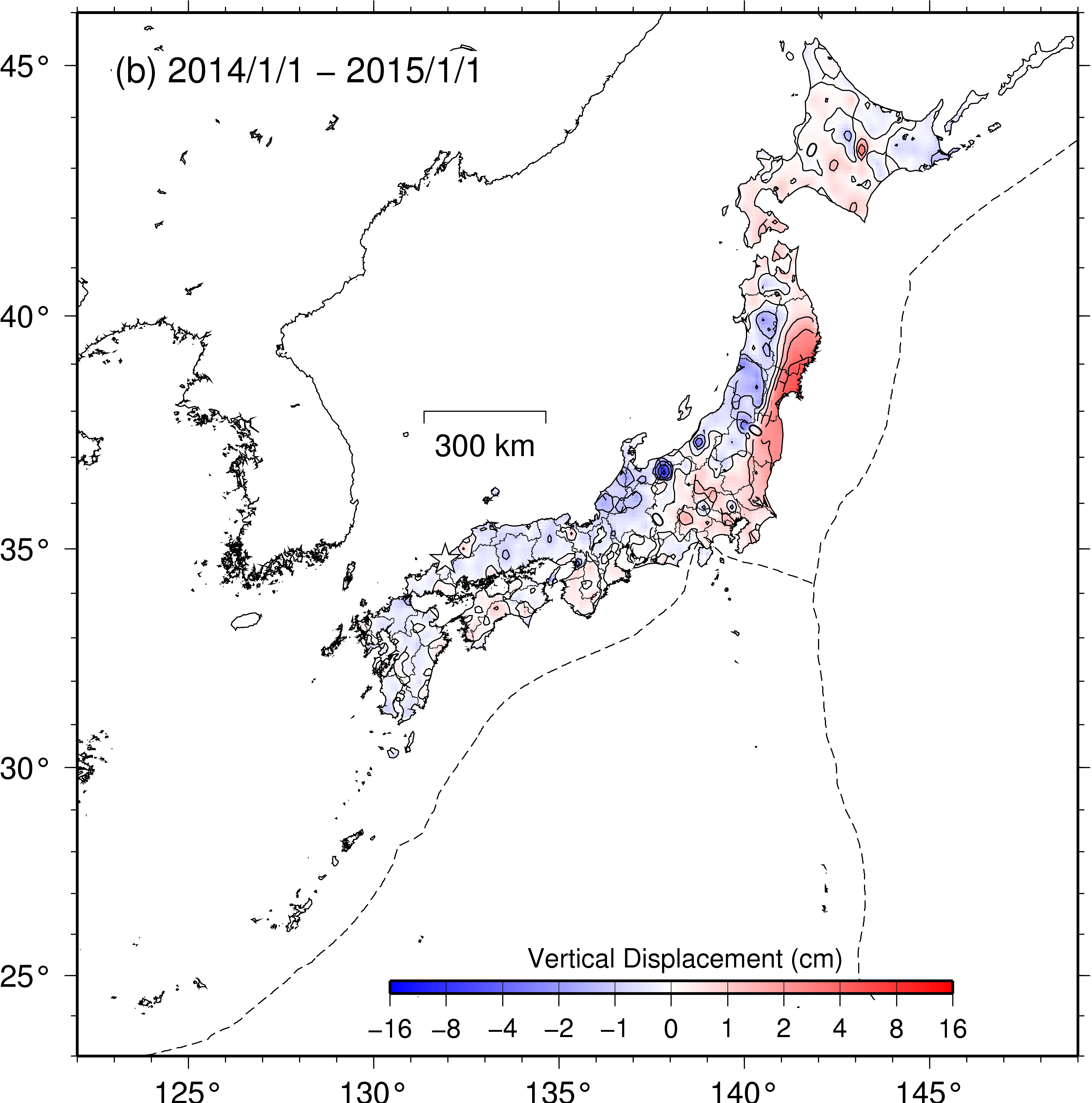

図4.5.2は図4.5.1と同じ期間で,地震前と地震後の上下変動を示したものです.青い色が沈降を,赤い色が隆起を表します.なお,上下変動では絶対的な上下動を抽出することが難しいため,参照点を固定して表示するのが普通です.図2では東北地方太平洋沖地震やその他の地震/火山イベントの影響をあまり受けていないと思われる島根県浜田市にある電子基準点「三隅」を参照点としています.

地震前((a)左図)では東北地方の太平洋側で沈降の傾向が見えていたところでも,地震後((b)右図)では隆起の傾向が広く見られます.これは地震時に大きく沈下した領域が反転して隆起している状況です.ただし,地震時の沈下量を短期間で回復するような隆起速度ではありません.一方,東北地方の日本海側では,地震前には隆起していた地域が,地震後には沈降に傾向が変化しています.東北地方での隆起・沈降の境目はほぼ奥羽山脈に沿っています.この隆起沈降の境目が時間的に変化するかどうか気になるところですが,2015年以降でも同じ状況を示す観測結果があります.(地震予知連絡会会報95巻p74-75の上下変動図を参照)

図4.5.2 日本列島の上下変動.(a)1999年1年間(東北沖地震前).(b)2014年1年間(東北沖地震後).星印で示す三隅観測点に対する変動. 国土地理院 水藤尚主任研究官資料(第209回重点検討課題)

このように,広域の地殻変動の傾向が地震前と地震後で変わった背景としては,東側から沈み込む太平洋プレートと陸側のプレートの固着(くっつき具合)が地震時に緩んだものがまだ回復していない,と言う状況と,地殻/上部マントルが地震時の大きな変形から,平衡状態に戻るように粘弾性的にゆっくり変形している,という状況があると考えられています.

| 関連の重点検討課題 | |

|---|---|

| 第209回重点検討課題「東北地方太平洋沖地震がもたらす広域地殻活動」 | |

| 【概要】 | 【会報】第95巻 12-7 〜 12-12 |

4.6 余効変動と粘弾性−日本列島広域地殻活動予測に向けて−

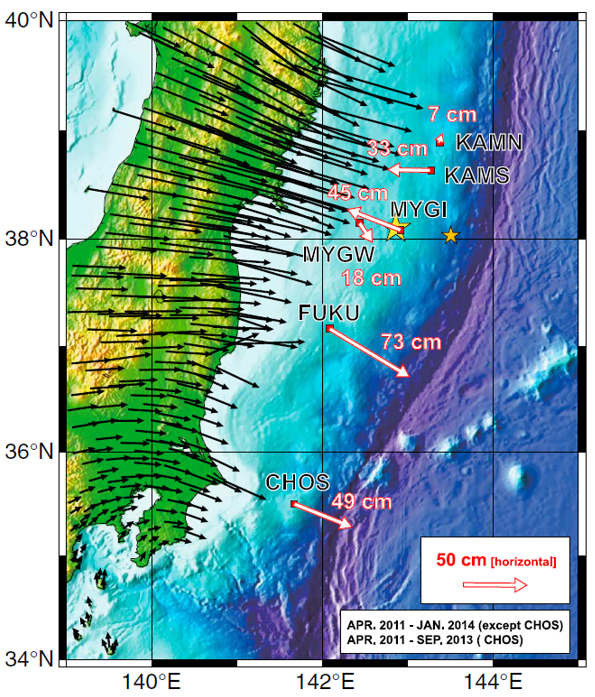

大地震が発生すると,地震時に大きな地殻変動が起きるだけでなく,地震後もゆっくりとした地殻変動,すなわち「余効変動」が続くことが観測で確認されてきました.地震時の地殻変動は,地震を引き起こした断層滑りが地殻の変形を引き起こすもので,この変形は瞬時に起きる「弾性的変形」であるとして,理論的にも断層滑りとの関係がモデル化できるようになっています.一方,地震後の余効変動は,その原因として「余効すべり」(地震時にずれた断層及びその周辺・延長部が地震後もすべり続ける効果)と「粘弾性緩和」(地震時に生じた大きな変形を平衡状態に戻すように上部マントルがゆっくりとした流動を起こす効果)が考えられていましたが,十分なモデル化は出来ないでいました.これは,粘弾性の影響を考えなくてはいけないような大規模な地震の数がそもそも少ないこと,そして余効変動はゆっくりと進行するため,モデル化をするために必要な観測データが集積するには長い時間がかかることが研究を難しくしていたからです.しかし,東北地方太平洋沖地震の発生から5年が経過し,陸上にある多数の電子基準点と,震源域周辺の海底地殻変動観測点のデータが集積されたことにより(図4.6.1),モデル化の試みが出来るようになってきました.

ここでは,より長期の変動に寄与する粘弾性の効果に焦点を絞りモデル化を試みました.陸側のプレートと沈み込む海洋プレートは流動的な変形をしない弾性体と想定し,上部マントルを粘弾性体と仮定して,地震後5年間の余効変動を説明するためのモデルを作り,計算値と実測値を比較する検討を行ったところ,陸地の下も海の下も同じく一様な粘性構造を仮定した場合,水平変動は説明できるものの,観測される上下変動とはかなり食い違うことが分かりました(図4.6.2).図4.6.3に示すようないくつかのモデルで検討した結果,粘性構造の不均質が存在することが観測値を説明するためには必要で,海洋プレート下には低粘性(流動性が高い)の領域を考える必要があること,海の下(海洋マントル)と陸地の下(マントルウェッジ)では異なる粘性率(陸側の粘性率が低い)を想定し,さらに深さによる粘性率の違いを考慮することが必要なことが分かりました(図4.6.3,モデル4).このモデルにより,宮城県沖で西向きの余効変動が観測されていること,東北地方太平洋岸で隆起が続いていること,中部地方でもわずかではあるけれど隆起傾向が見られることなどが説明できることが示されています.ただし,このモデルでも,定量的には東北地方の北部と南部及び関東地方の東向きの変動量や東北地方の上下変動について若干の違いがあり,時間的な変動の経過も必ずしも説明できません.さらに観測データの集積を待ってより詳細な構造を持ったモデルの作成を検討する余地が残されています.

図4.6.1 GPS-Aにより観測された東北地方太平洋沖地震後の余効変動(Watanabe et al., 2014).震源域周辺では、陸域とは逆の西向きの変動が見られる. 海上保安庁資料(第215回重点検討課題)

図4.6.2 (モデル1)マントルに均一な粘性構造を仮定した場合に推定される余効変動と観測値の比較.水平変動では宮城県沖の西向き変位を説明できるが,上下変動では東北地方太平洋岸の隆起を説明できない.陸側(マントルウェッジ)と海側(海洋マントル)の粘性の寄与を分けて計算しモデルの調整すべきポイントを確認した. 国土地理院 水藤尚主任研究官資料(第212回重点検討課題)

図4.6.3 (モデル2)海洋マントルの粘性率を高くすると沿岸の隆起は説明できるが宮城県沖の西向きの変動量が小さくなりすぎる.(モデル3)海洋プレートの下に低粘性の領域を仮定すると,沿岸の隆起や宮城県沖の西向き変動が再現できるが,震源から離れた中部日本から西日本の隆起傾向が説明できない.(モデル4)さらに海洋マントル,マントルウェッジの粘性率が深さによって異なる層構造を仮定することで,水平変動,上下変動とも大局的な傾向は合わせることができる. 国土地理院 水藤尚主任研究官資料(第212回重点検討課題)

| 関連の重点検討課題 | |

|---|---|

| 第212回 「余効変動と粘弾性−日本列島広域地殻活動予測に向けて−」 | |

| 【概要】 | 【会報】第97巻 12-1 〜 12-7 |

| 第215回 「海域モニタリングの進展」 | |

| 【概要】 | 【会報】第98巻 12-7 〜 12-13 |

4.7 兵庫県南部地震から20年の内陸地震の研究

兵庫県南部地震では,野島断層と呼ばれる既知の活断層が震源となったことから,活断層調査が内陸の地震の評価に有効であるという認識が広がりました.以来,全国110の主要活断層の調査が行われ,地震調査委員会による長期的な地震発生確率の評価(長期評価)が公表されています.しかし,この20年で実際に起きた内陸の被害地震は,ノーマークの活断層だったり,想定された規模より小さかったりしています.2004年中越地震(M6.8)もそのような地震の一つです.図4.7.1は中越地震の際に,六日町盆地西縁断層帯北延長部の地表に現れた約10 cmのずれを示しています.背後にある2 mの高さの崖は過去の断層活動でできた崖です.この地点でトレンチ掘削調査を実施したところ,過去には断層が一度に1.5 mもずれ動くような地震が起きていたことがわかりました.つまり活断層から発生する地震の規模には多様性があり,固有の規模のくり返しでは説明できないことがわかります.このような事実から,長期評価のやり方も見直されるようになり,試行錯誤が行われています.

図4.7.1 2004年新潟県中越地震(M6.8)のトレンチ調査 産業技術総合研究所資料(第206回重点検討課題)

| 関連の重点検討課題 | |

|---|---|

| 第206回 「兵庫県南部地震から20年 活断層研究の進展と課題」 | |

| 【概要】 | 【会報】第94巻 12-7 〜 12-11 |

4.8 平成28年(2016年)熊本地震

①観測結果からみた熊本地震

熊本地震はその被害の大きさだけでなく,活断層の存在が知られていたその場所で発生した内陸の大地震として注目され,詳しい調査や研究が行われています.一般的な報道では,地図の上に「活断層」の線が引かれた図が示されますから,一枚の断層がすっぱり切れてそこで大地震が起こったようなイメージを持ちますが,実際はもっと複雑です.ここでは,本震およびその前後の地震活動について,詳細な震源位置の解析を行った研究結果を紹介します.

第4.8.1図は,九州大学を中心とする研究グループが,布田川-日奈久断層帯の周辺に展開した臨時観測点のデータを,気象庁・防災科研,大学の定常観測点のデータと併せて解析して決定した詳細な震源分布を示したものです.この地域では,熊本地震発生以前から,断層及びその周辺で定常的に地震活動があったことが分かります.(図では灰色の震源)4月14日のM6.5の地震(図上では東側の白い☆)が起きると,日奈久断層の走向に沿って地上のトレースよりはやや西側に分布する震源の列が現れます.(緑色の震源)

図4.8.1 熊本地域および周辺の地震活動.震央の色は図上の期間ごとに分けられている.M6.5,M7.3の地震の発震機構解(灰色:P波初動解,カラー:気象庁によるCMT解)を図中に示す.星印は2016年4月14日以降のM5以上の震央を示す.赤線は活断層の位置を示す.図中の破線は第4.8.2,4.8.3図の震源鉛直断面を取った位置. 九州大学・京都大学・2016年熊本地震合同地震観測グループ資料(第211回重点検討課題)

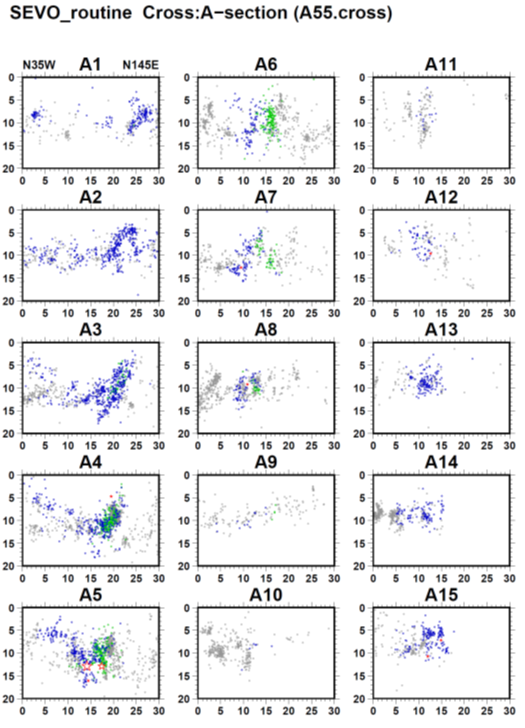

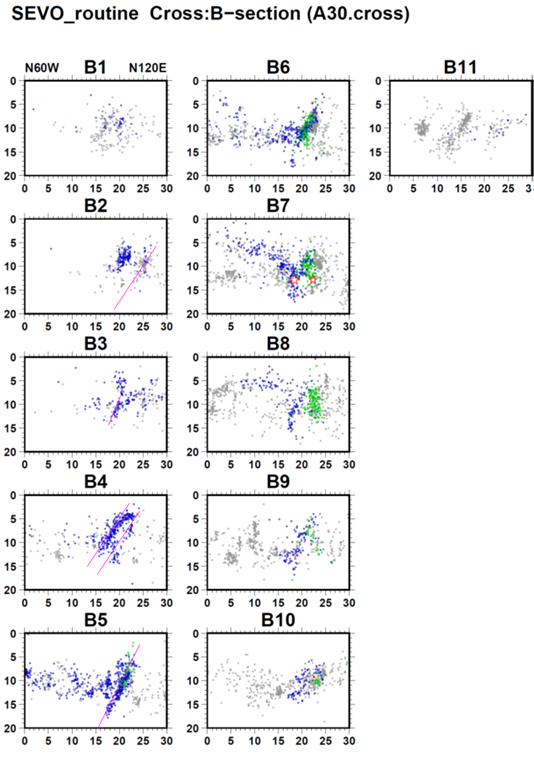

第4.8.2図は布田川断層に直交して横切る断面,第4.8.3図は日奈久断層に直交して横切る断面での震源分布を示したものです.それぞれの断層がすっぱりと切れて動いたなら,余震の分布も断層面に沿って1列に並ぶように見えるはずです.実際に,布田川断層近傍の断面A7では,北西側に向かって深くなる断層面を示す震源の並びが見られます.しかし,布田川断層側のこのほかの断面では,いくつもの震源のかたまり(クラスター)が見られています.すなわち,明瞭な断層面を示すような震源の並びが見えません.

一方,日奈久断層に対応する断面,たとえば南側のB1からB6の区間では,高角の(傾斜角の大きい)断層面を示すような震源の並びが一つだけではなく,いくつかあることが分かります.断層と推定される震源の並びについて,図上には左下がり(北西側に深くなる)ピンクの線が引かれています.これは単純に1枚の断層が動いたのではなく,複数の断層が動いたことをうかがわせる観測結果です.

図4.8.2 N55°Eに直交する断面での震源分布.断面位置は第4.8.1図に示す.図中のシンボルは図4.8.1と同じ. 九州大学・京都大学・2016年熊本地震合同地震観測グループ資料(第211回重点検討課題)

図4.8.3 N30°Eに直交する断面での震源分布.断面位置は第4.8.1図に示す.図中のシンボルは図4.8.1と同じ.震源分布のリニアメントから推定した断層位置をピンクの線で示した. 九州大学・京都大学・2016年熊本地震合同地震観測グループ資料(第211回重点検討課題)

このように,地表面に引かれた「断層」の線だけからでは分からない複雑な地下の動きが熊本地震の震源域では起きていたことが臨時地震観測点を含む稠密な地震観測の結果から分かりました.

| 関連の重点検討課題 | |

|---|---|

| 第211回 「平成28年(2016年)熊本地震」 | |

| 【概要】 | 【会報】第96巻 12-7 〜 12-26 |

②調査研究の進展(2017年2月時点)

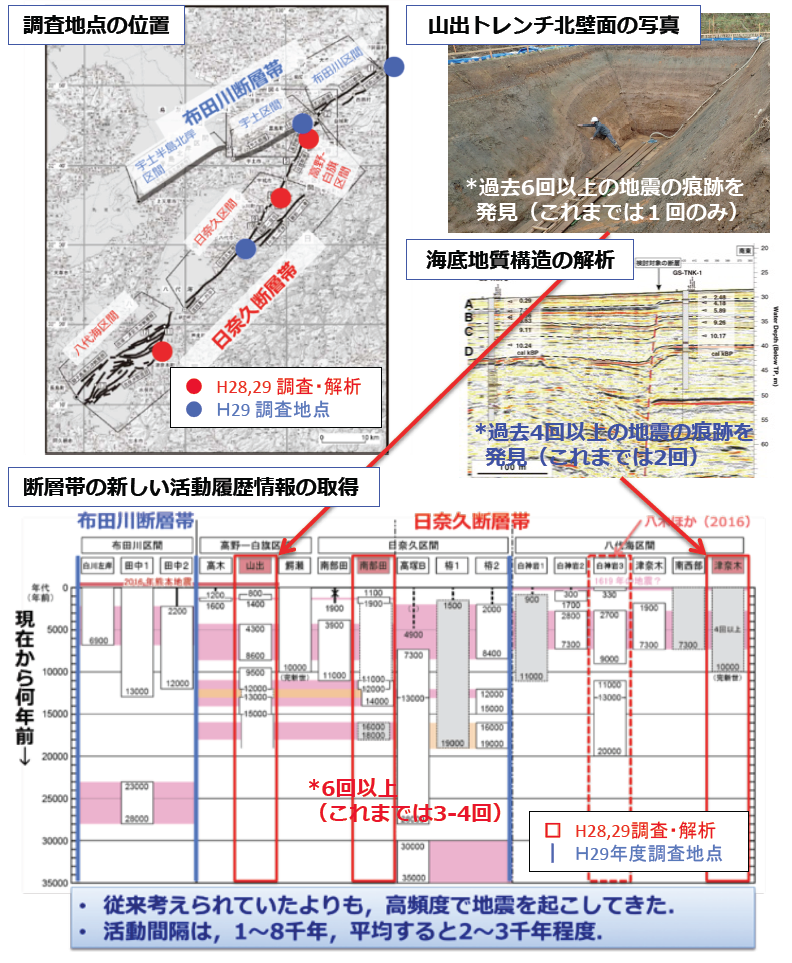

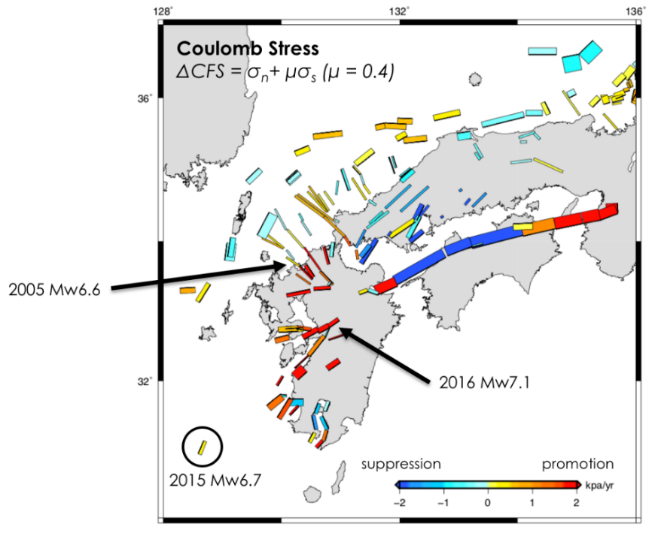

平成28年(2016年)熊本地震は、布田川断層帯と日奈久断層帯の一部が活動したもので、今後もこれらの断層帯での内陸地震の発生が懸念されています。しかし、これらの断層帯の特性は十分に把握されていないため、正確な位置や活動履歴等の調査が進められています(参考:地震本部資料)。陸域でのトレンチ調査や、海域での海底地質構造の解析の結果、日奈久断層帯は従来考えられていたよりも高頻度(平均2000〜3000年)で地震を起こしてきたことがわかりました(図4.8.4)。適切に調査地を選定して調査を行うことで、断層の活動履歴を知るための重要な情報を得ることができます。

図4.8.4 断層帯の調査地点と調査で明らかになった断層帯の活動履歴 産総研資料(第218回重点検討課題)

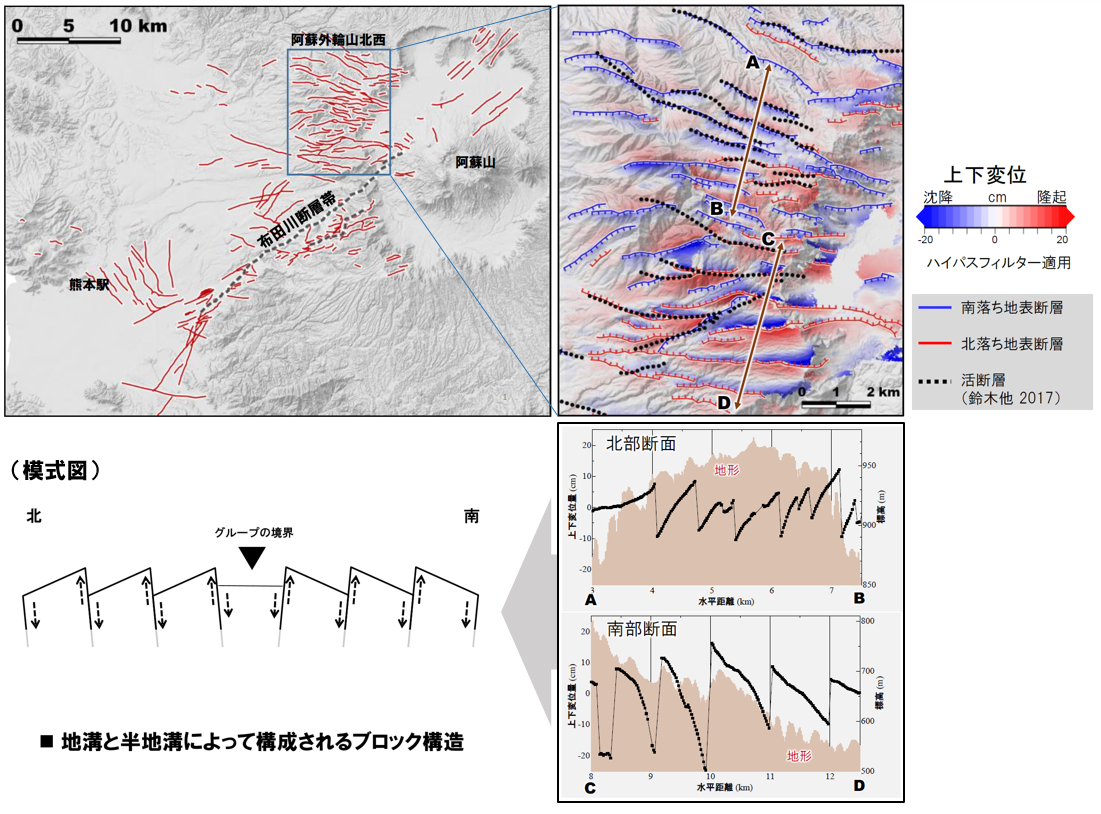

「活断層」と聞いて皆さんはどのような断層を思い浮かべるでしょうか?用語集を見ると「地質時代でいう第四紀後期(数十万年前〜現在)に繰り返し地震を発生させ地表近傍まで食い違いを生じてきた断層。今後も同様の地震を発生させると考えられる。」とあります。これは皆さんの認識ともあまり違わないものと思いますが、今回の熊本地震によって、活断層についてもう一度考え直すべき発見がありました。熊本地震の後、ALOS-2のSAR技術によって地表に無数の断層が現れていることがわかり、これまで活断層と考えられてきた断層とも多くが一致していることもわかりました(図4.8.5)。一方、震源から離れた地域では、大部分の断層が実際に地震を発生させたものではなく、熊本地震に誘発されて受動的に動いた(動かされた)断層、「お付き合い断層」であることがわかりました。このような断層の存在がわかってきた今、理学・防災面でも共通に利用できるような「活断層」について、再定義の必要性が指摘されています。

図4.8.5 SAR干渉画像から抽出した熊本地震に伴って出現した地表断層群(左上)、阿蘇外輪山北西における上下変位及び従来の手法による活断層位置(右上)、上下変位と地形の断面図(右下)、上下変位の模式図(左下) 国土地理院資料(第218回重点検討課題)

大学と研究機関が連携して進めてきた稠密な地震観測によって平成28年(2016年)熊本地震の特徴への理解が進んでいます。詳細な地震波速度構造推定を基に、地震の震源を精度良く決定したことで(図4.8.6左上)、複雑な地震活動を発生させた日奈久断層帯、布田川断層帯に関連した複数の断層面が見出されました(図4.8.6右上)。また、熊本地震前に発生した地震の詳細な調査から、地震前の断層にかかる応力場が一様でないことがわかり(図4.8.6下)、一様でない応力場が本震時の複雑な断層のすべりにつながったと考えられています。

図4.8.6 地震観測から得られた平成28年(2016年)熊本地震に関する地震像 2016年熊本地震合同地震観測グループ資料(第218回重点検討課題)

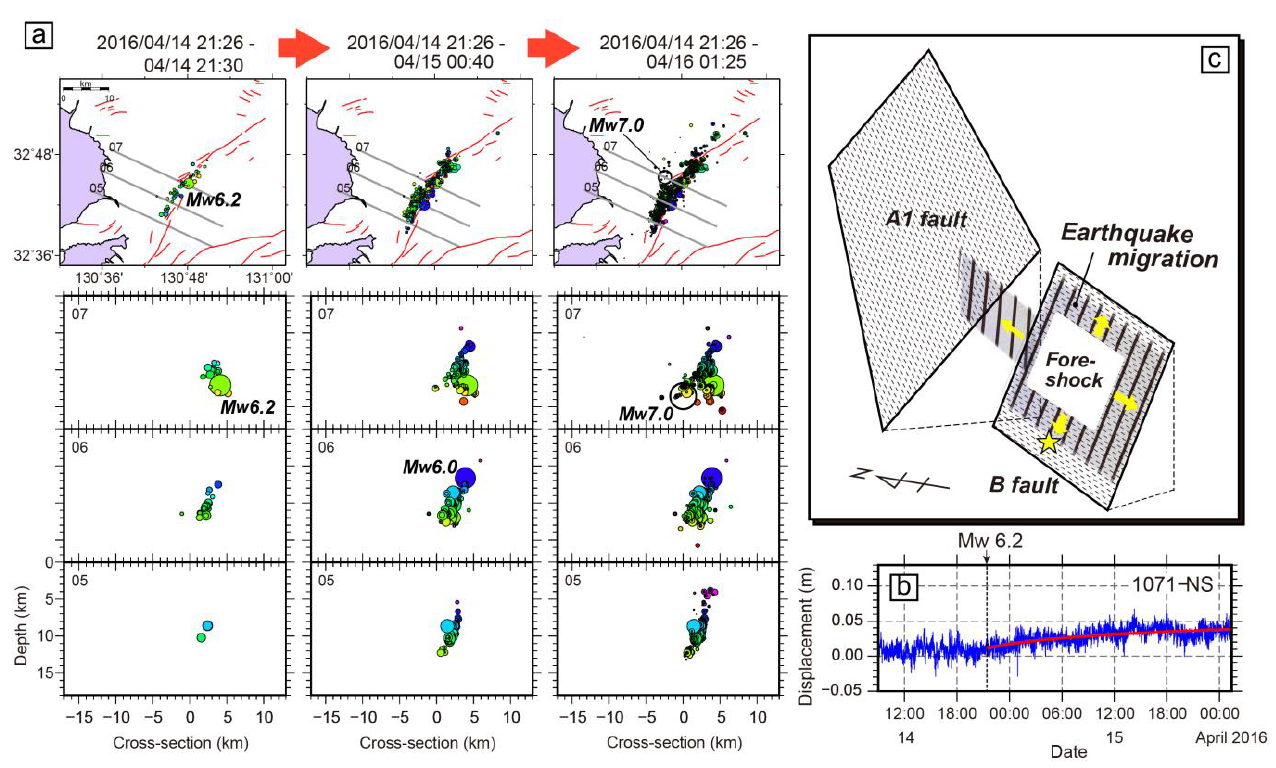

4月14日の前震(Mw6.2)発生以降、地震の発生域が時間の経過と共に徐々に拡大し(約20 km/日)、この拡大は4月16日に発生した本震(Mw7.0)の破壊開始点にも向かう動きがあったようです。これは平成28年(2016年)熊本地震の前震や本震に伴って発生した一連の地震活動の震源カタログを高い精度で推定し、その時空間発展を詳細に分析したことでわかりました(図4.8.7)。前震発生域の電子基準点でも、前震発生後から本震発生までの間に、前震時と同じ方向にじわじわと進む変位が見られています。これは、前震が発生していた断層面上ではゆっくりすべりが起きていたと解釈することができ、この動きが本震の断層面(図4.8.7のA1 fault)に応力を加えることとなり本震の発生を促進させたと考えられます。

図4.8.7 a) 熊本地震の前震発生から本震発生直前までの地震活動の時空間発展図(積算図) b) 前震発生域の近傍の電子基準点で観測された地表変位 c) 概念図(After Kato et al., 2016) 東大地震研資料(第218回重点検討課題)

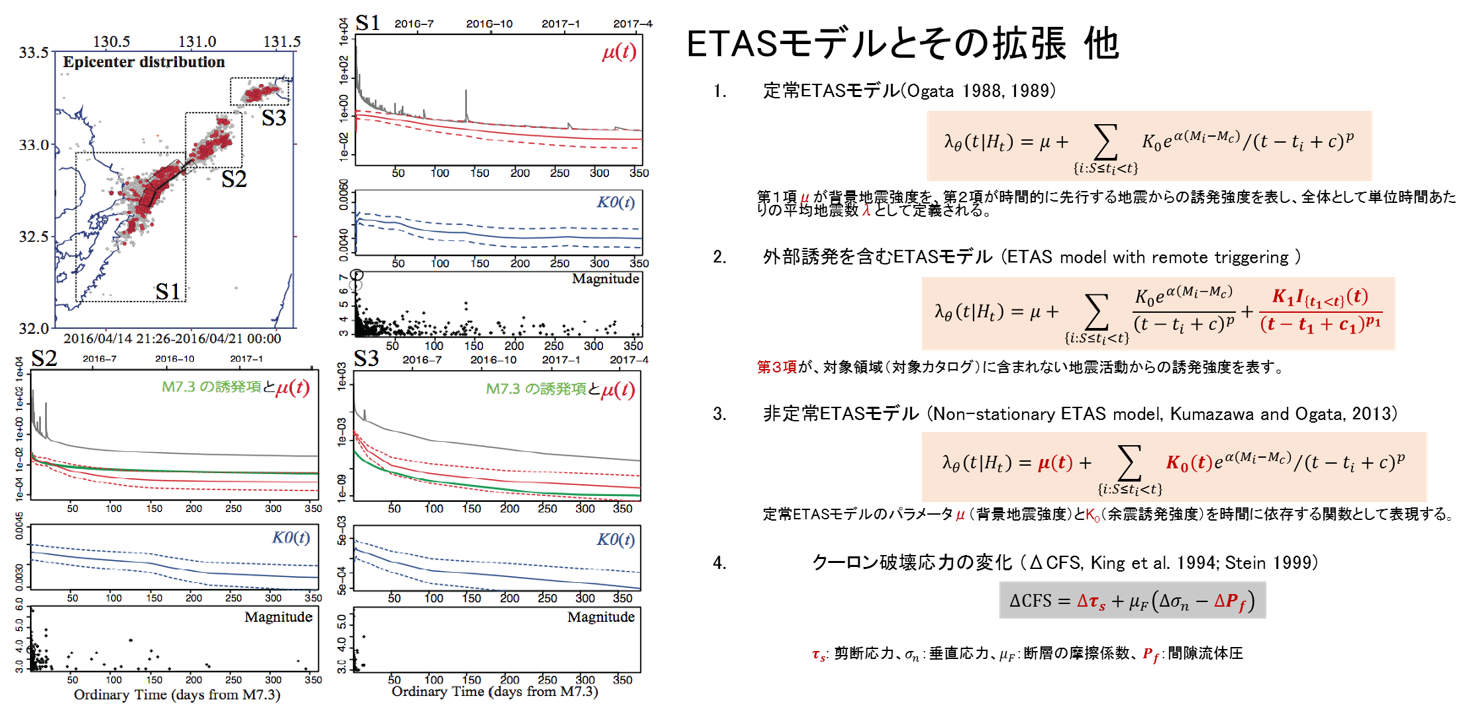

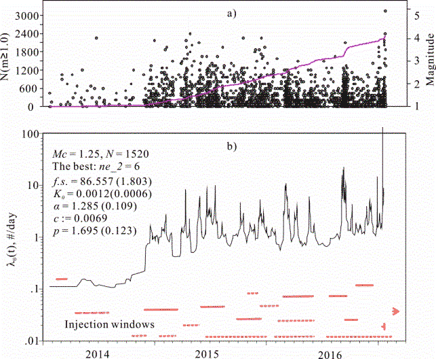

熊本地震前後の地震活動についてはETASモデルに基づいた解析も行われています。ETASモデルはすべての地震が余震を持つとして地震活動λ(平均時間当たりの地震数)を算出するモデルで、背景地震強度μと誘発強度K0等のパラメータで表されます。μ、K0が高ければλ(地震数)も大きくなります。今回の解析ではμとK0を固定値とした通常のETASモデルとともに、外部からの影響も考慮して、非定常ETASモデル(μとK0を時間で変化するパラメータμ(t)とK0(t)とする)や外部誘発を含むETASモデル(通常モデルに外部誘発強度K1が加わる、今回は本震M7.3の誘発を考える)を適用することで本震後の地震活動の変化を分析しています。

図4.8.8(S1)の熊本地域では、横軸0付近の本震時に上昇した背景地震活動(μ(t))が徐々に減少していることから、断層強度が回復していることが推測されます。図4.8.8(S2)の阿蘇地域では非定常ETASモデルの背景地震活動(μ(t))と緑線で示される外部誘発を含むETASモデル(K1)の変化を比べると、両者の値が本震直後ではほぼ重なっていることからその間の地震活動の大部分が本震M7.3からの誘発として説明できます。一方、図4.8.8(S3)の大分地域において同様に2つのETASモデルを比べると、外部誘発を含むETASモデルでは非定常ETASモデルで推定された背景地震活動より数桁強度が小さく、本震の誘発だけではここでの地震活動が説明できないことがわかります。この理由としては、本震直後の流体圧の急上昇が断層強度を低下させたことで地震活動が活発化したと考えられます。

図4.8.8 地域別の本震以降も含めた地震活動 統計数理研究所資料(第218回重点検討課題)

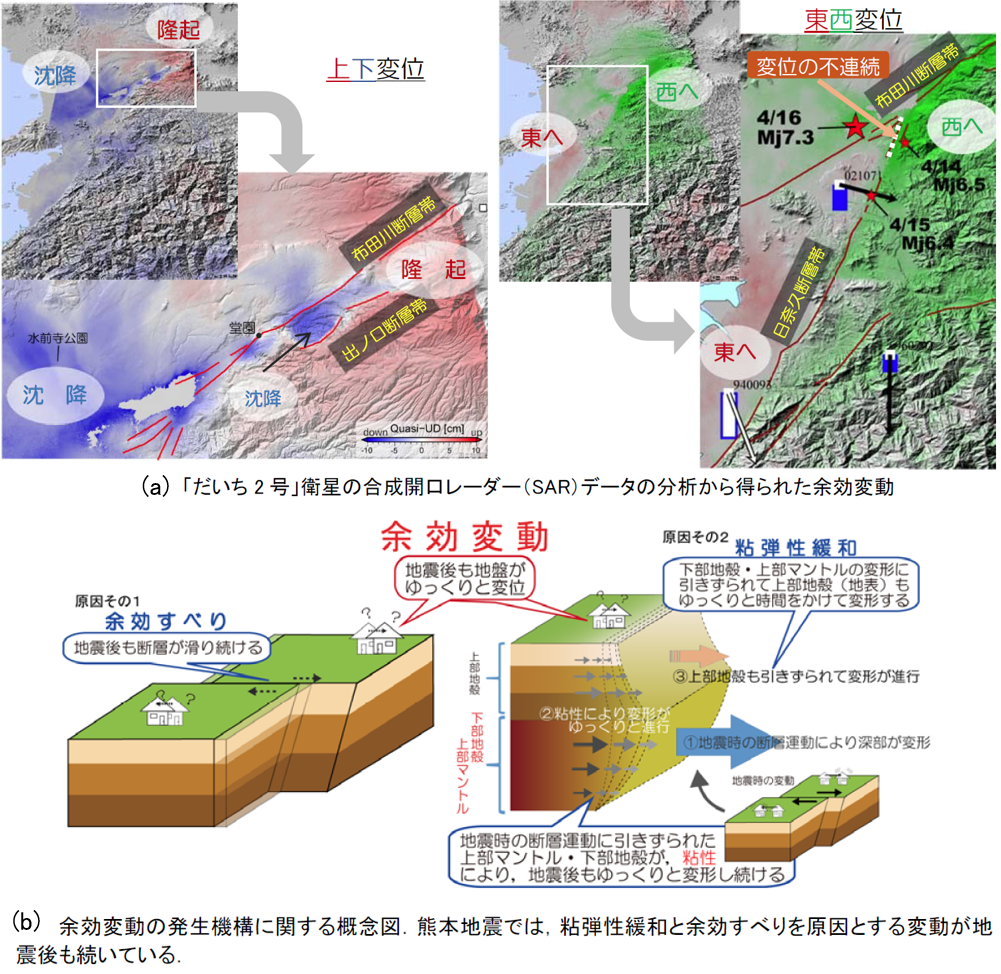

地震後の地殻変動をSARが捉えました。熊本地震後も九州全域でゆっくりとした変動(余効変動)が進行していて、図4.8.9aのように布田川断層帯付近では隆起及び西向きの変動が見られ、その周辺では沈降及び東向きの変動が見られます。また、日奈久断層帯を境とした東、西の地盤がそれぞれ西向き、東向きに動いています。変位が最も大きく不連続が見られる日奈久断層帯の北端部では地表でも明瞭な右横ずれが見られています。この明瞭な右横ずれは本震直後には見られず、地震後約3ヶ月の間に発生した余効すべりによると考えられます。

しかし、熊本地震の余効変動の原因を考えた場合、月〜年レベルで進行する余効すべりも震源領域近傍では影響があるものの、遠方の地域では余効すべりだけではその変動の説明が困難であり、年〜数十年レベルでじわりじわりと進行する粘弾性緩和も考慮する必要があります(図4.8.9b)。余効すべりと粘弾性緩和、この2つの現象が組み合わさって震源領域から遠方に至る余効変動が説明できるというわけです。

図4.8.9 SARが捕らえた平成28年(2016年)熊本地震の余効変動とその発生機構 国土地理院資料(第218回重点検討課題)

4.9 地震と水

地震の発生には、地下の流体が何らかの形で関与していると古くから考えられてきました。例えば、1962年からデンバー市(米国コロラド州)付近で行われた地下への流体注入に相関して地震活動の増加や減少が見られたことから、地下への流体注入は地震を誘発することが確認されています。

水が地震の発生を促進する仕組みについては、その時間スケールなどに応じて幾つかのメカニズムが考えられます。

長期的な時間スケールにおける水の役割については、内陸地震の震源域の深部延長には水などの流体が存在する可能性がこれまでの研究から指摘されており、流体が震源断層域の深部延長に局在化することによって、周囲の岩石の長期的な変形が促進される結果、その上部にある既存断層への応力(ひずみ)集中をもたらすことが考えられます。

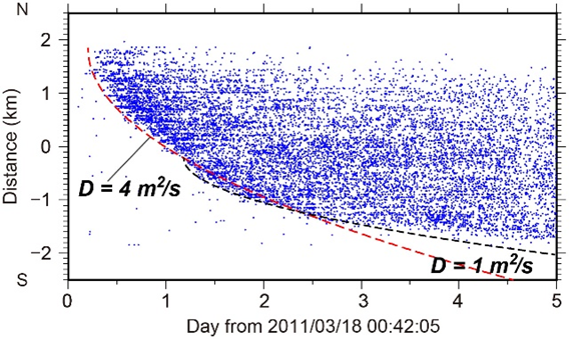

短期的な時間スケールについては、一時的な間隙水圧の増加が断層強度を低下させ、これにより地震活動が発生することがあります。例えば、2011年東北地方太平洋沖地震の発生直後には、図4.9.1に示すとおり、時間とともに地震活動域が拡散様式に従って拡大する現象が東北日本内陸部の複数の地域において確認されました。これは東北地方太平洋沖地震で生じた応力変化に加え、地下深部からの流体移動のために間隙水圧が一時的に上昇し、断層強度が低下したためと解釈することができます。

さらに、地下水の汲み上げや融雪にともなう地表付近の荷重変化によって引き起こされる震源域の微小な応力変化が、地震活動度に見られる季節変動性の原因の一つと考えられることが近年報告されています。

図4.9.1 2011年東北地方太平洋沖地震後に、山形県と福島県境で活発化した地震活動の時空間発展図 東京大学地震研究所(第219回重点検討課題)

黒色と赤色の破線は拡散様式に従う地震活動域のフロントを表す。数値は、拡散係数を示す。

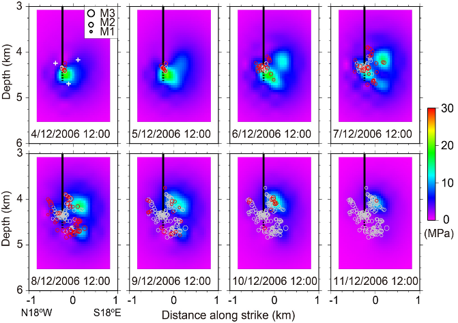

地中への注水は地震活動を誘発します。近年、地震のメカニズム解を使った間隙流体圧場の解析手法(地震波トモグラフィー法)が開発されました。スイス・バーゼルの地熱貯留層への注水による誘発地震の観測データを用い、この解析を行った結果、図4.9.2に示すとおり、多くの誘発地震は、注入により断層帯の間隙流体圧が上昇し、それによって断層強度が低下するために発生したことが実証されました。

図4.9.2 バーゼル地熱貯留層内の間隙流体圧場の時間発展 名古屋大学資料(第219回重点検討課題)

カラースケールは間隙流体圧から静水圧を超えた圧力を示す。赤丸は表示時刻の半日以内に発生したイベント、灰色の丸はそれ以降のイベントを示す。

群発地震にも流体が関与したことを示唆する事例があります。

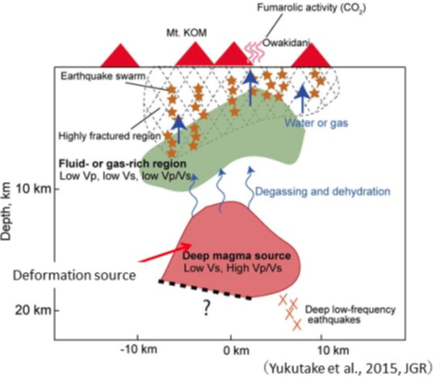

2009年に発生した箱根火山の群発地震は、ほぼ鉛直な面上に分布し、時間経過とともに拡散的に活動域が拡大しました。断層にある破砕帯などの流体の透過性が高い構造の中でこれらの高圧の流体が拡散する過程が、群発地震を発生させた原因として指摘されています。また、図4.9.3の模式図は地震波トモグラフィー法による速度構造とマグマ—熱水系を示す模式図で、箱根火山の深さ 10km 付近にマグマ溜まりがあり、浅部にはマグマ起源の流体やガスが豊富な領域が検出されています。マグマ起源の地殻流体が群発地震の発生、さらには、火山地表での地熱活動に影響を与えている可能性が示唆されます。

図4.9.3 地震波トモグラフィーに基づく箱根の速度構造とマグマ—熱水系を示す模式図 神奈川県温泉地学研究所(第219回重点検討課題)

深さ10km付近にマグマの存在を、より浅部にマグマ由来の熱水やガスの存在を示す速度構造が推定。群発地震はその上部で発生する。

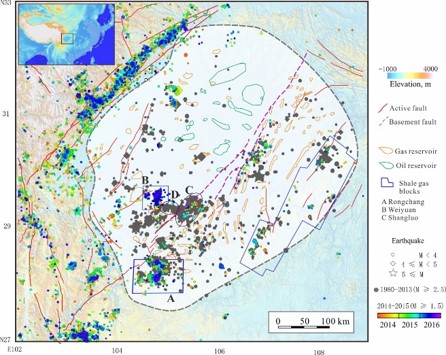

長期及び短期的な地下への注水により地震が誘発されることがあります。中国の内陸部中央に位置する四川盆地では、ガス田の開発に合わせて付近の地震活動が活発化しています。枯渇ガス田には、1970年代から断続的に排水を圧入し(長期注水)、また、2014年から急速に広まったシェールガスの生産では、複数の場所で地下深部への高圧注水(短期注水)を行っていますが、枯渇ガス田やシェールガス田の周囲には、多くの誘発地震が発生しています。

図4.9.4 中国四川盆地における重要な注水誘発地震 産業技術総合研究所(第219回重点検討課題)

AとBはシェールガス田、CとDは枯渇ガス田

注水誘発地震と通常の自然地震については、地震活動の特徴をみるETASモデルを用いた統計解析を行えば区別が可能であり、注水誘発地震は、図4.9.5に示されるとおり、通常の自然地震に比べ、自分の余震をトリガーする能力は非常に低いことがわかりました。

また、注水を停止すると地震頻度が急減する等、地震の発生頻度は注水状況に大きく依存していることが分かります。さらに、相対震源決定手法を用いて地震の震源を再決定した地震の震源分布から、地震の多くは、注水をした層とその上部・下部の脆性的な堆積層に集中しており、主に既存断層の再活動によるものであることが判明しています。

図4.9.5 シェールガスAサイトの注水誘発地震のETAS解析結果 産業技術総合研究所(第219回重点検討課題)

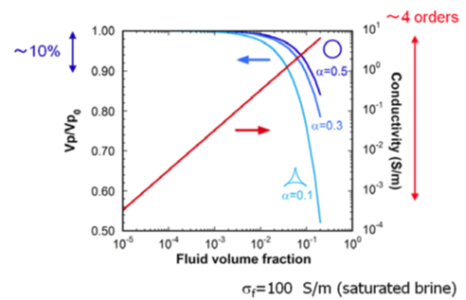

地殻内には流体があり、地殻内の流体は、断層の摩擦強度低下を通して地震発生に関与していると考えられています。地震波速度・電気伝導度から地殻内の流体分布を推定することができます。

含水岩石の弾性波速度と電気伝導度の実験結果から、岩石に加わる圧力が増加すると岩石内部のクラック(細かい割れ目)が閉鎖し、地震波速度が増加、電気伝導度が低下することが判明しました。低圧で開いているクラックは高圧でほぼ閉鎖するものの、クラック開口の大きな部分は線状につながって電導経路を維持していると考えられます。

地殻内においても、同様にクラック開口の大きな部分が線状につながって電導経路を維持していると考えると、観測されている4桁にわたる電気伝導度変化及び小さな地震波速度の変化を説明できます。また、電気伝導度が10S/m(Sはジーメンスであり、電気抵抗の逆数)という高伝導度の領域は、飽和状態の塩水が体積分率10%程度存在すれば説明できます。

図4.9.6 流体がチューブ状に存在する場合の地震波速度と電気伝導度 富山大学資料(第219回重点検討課題)

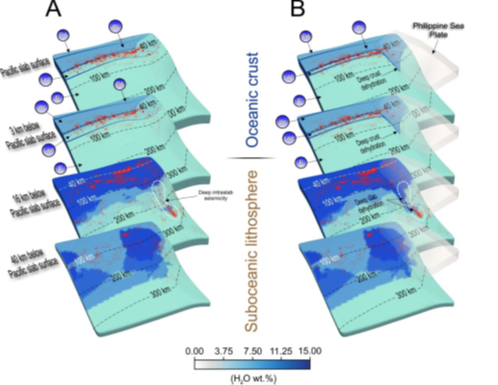

プレート境界における水と地震の発生についての研究も進められています。

関東の地下における太平洋及びフィリピン海プレートの同時沈み込みに伴う高解像度の3次元温度構造モデリングによると、太平洋プレートの地殻内地震は、翡翠(ヒスイ)・青色片岩・ローソン石からローソン石・角閃石・エクロジャイトへの相転移による脱水域とよく対応しています。

さらに、フィリピン海プレートと太平洋プレートの接触域では温度が低下し、含水鉱物の相転移が遅れます。すなわち水がより深部に運ばれて脱水されます。より深部に運ばれた含水鉱物からの脱水と太平洋プレートの深部の地震活動はよく対応しています。

図4.9.7 太平洋プレート内の異なる深さでの含水鉱物の最大含水量(カラー)と微小地震(赤い点)の空間分布 神戸大学資料(第219回重点検討課題)

4.10 西南諸島域の地殻活動

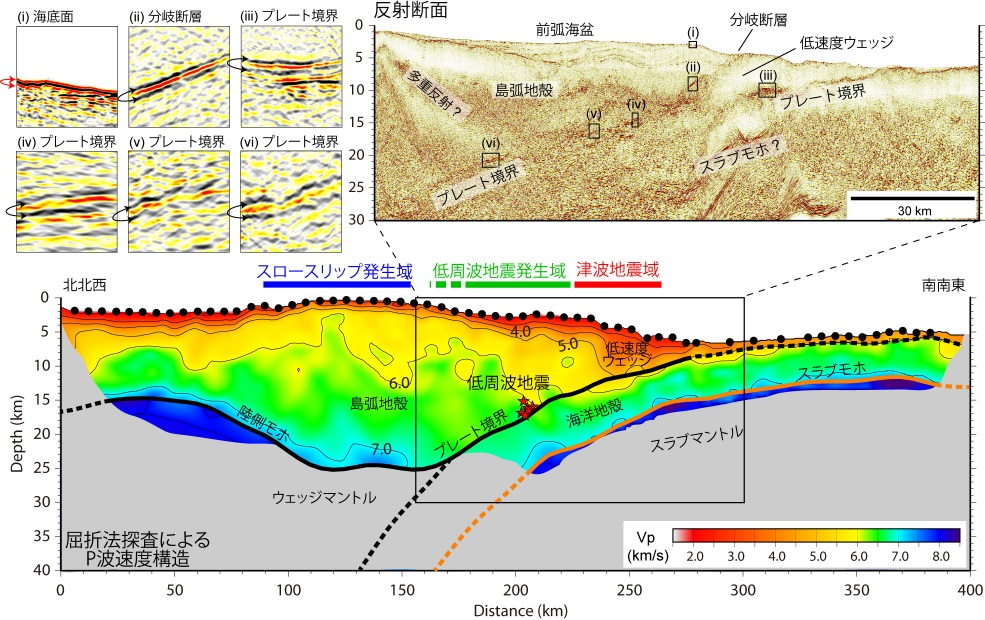

鹿児島県の島嶼域から沖縄県八重山諸島まで続く南西諸島域では,過去に津波被害を受けていますが,大地震の発生する頻度は低いことから,陸域と海域で実施されている観測や構造探査によって地殻活動を明らかにすることが重要になります.

構造探査からは,図4.10.1にあるとおり1771年八重山地震の津波波源域に分岐断層とプレート境界断層からなる低速度帯の楔構造が確認されました.また,地震観測で低周波地震の検出し,この震央は八重山地震の津波波源域と島嶼部直下のスロースリップ発生域との間に位置し,イベントのいくつかはプレート境界近傍で発生していることを捉えました.さらに,分岐断層とプレート境界面の複数の箇所において,流体の存在を示唆する極性反転した反射面を検出しました.

これらは,琉球海溝南部のプレート境界では浅部から深部までゆっくり地震が支配的となり,プレート間の固着域は狭い領域に限定されることを示唆しています.

図4.10.1 琉球海溝南部の沈み込みの状況(上段:反射断面,下段:P波の速度と地震活動)

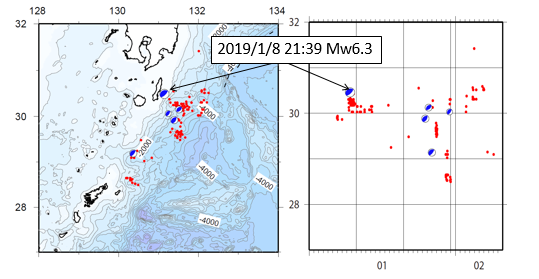

南海トラフ沿った日向灘以南や南西諸島海溝沿では観測点が少なく,この地域の超低周波地震の時空間分布を詳細に調べることは困難でした.このため,臨時広帯域地震観測を実施し,日向灘から奄美大島にかけての領域を解析しました.

この結果,超低周波地震は,通常のプレート間地震とかなり近接しながらも海溝側で発生していることが分かりました.また,超低周波地震活動域のクラスター構造も明瞭となり,種子島の南東沖にもクラスター状の活動域が存在することが明らかになりました.さらに,最近の地震活動を確認すると,プレート間地震に先行して超低周波地震が発生していたことが複数の地震で見られました.

このように,これまで不明瞭となっていた南西諸島北部域の時空間的な超低周波地震活動詳細を図4.10.2のように明らかにすることができました.

図4.10.2 2019年1月1日〜2月10日に発生した地震と超低周波地震の時空間分布 防災科研資料(第222回重点検討課題)

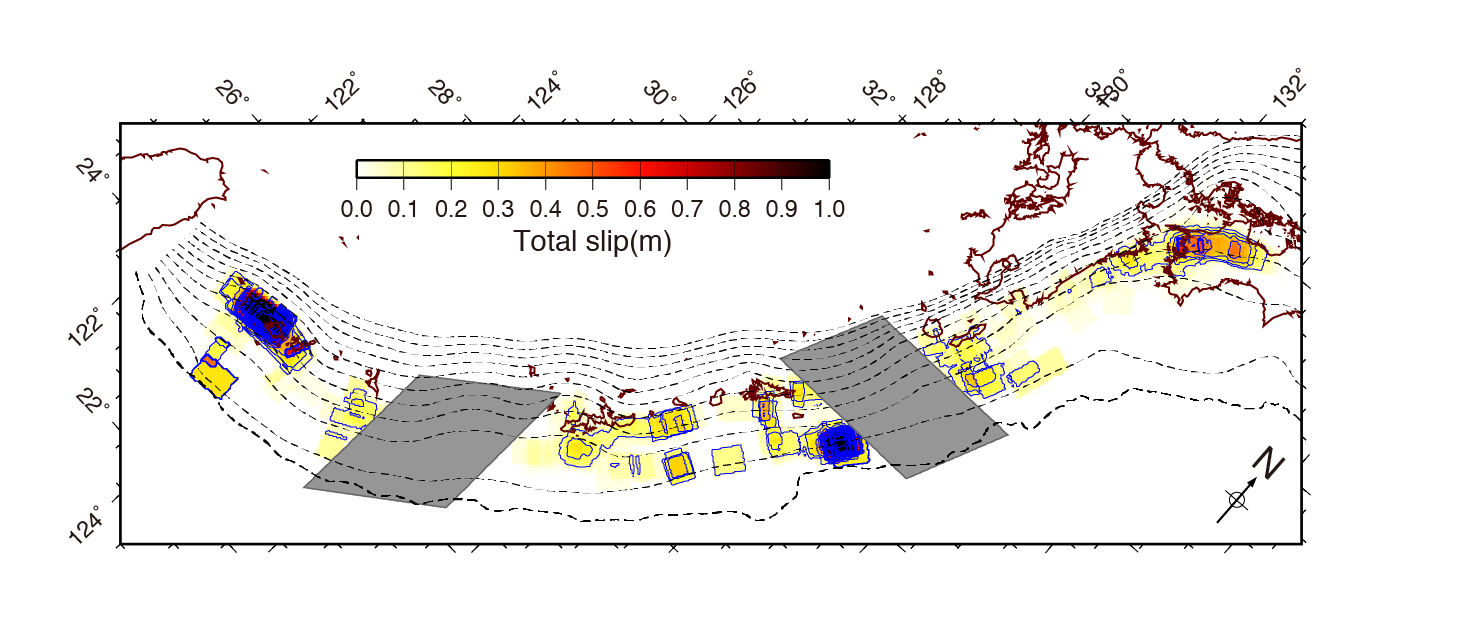

四国西部から八重山諸島までの地域において,GNSSデータから検出した短期的SSEと低周波地震などのスロー地震の分布を比較しました.

この地域のSSEは,海溝軸付近から深さ50km程度までの様々な発生深度や継続期間を持って発生し,深部のSSEが帯状に発生している南海トラフ沿いとは異なることが明らかになりました.また,SSEが頻繁に発生する領域は,図4.10.3のとおり西表島直下(八重山SSE),沖縄本島南東沖,喜界島北東沖,種子島東方沖があり,八重山SSEと喜界島北東沖のSSEは規模も大きくなることが確認されました.さらに,SSEの発生領域は,通常の中小地震や過去の大地震の発生領域とは重ならないことが多く,低周波地震はSSEの発生領域の周辺域で主に発生する傾向にあります.

図4.10.3 1997年から2018年までに発生した短期的SSEの累積すべり分布(灰色の領域は解析対象外).青線は20cm間隔の等値線を表す.京大地震研資料(第222回重点検討課題)

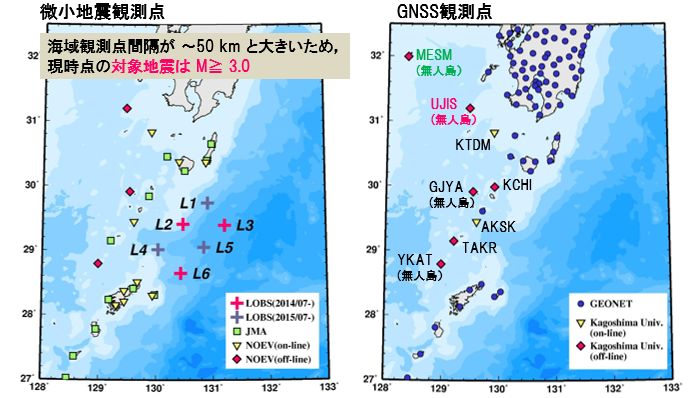

トカラ列島の東方は観測点の密度が低いため地震活動が捉えにくい環境にあります.そこで,図4.10.4に示すとおり鹿児島大学などは長期観測型海底地震計を用いた準定常海底地震観測や島嶼域での中長期な地震・GNSS観測を実施しました.

これらのデータを用いて3次元速度構造モデルを作成し,震源再計算をしたところプレートの沈み込みに伴う地震面の形状が明瞭になりました.また,震源計算を試行から,海域観測はプレート境界域の震源(特に深さ)の精度を確保し,活動の詳細を把握するために不可欠であることが示されました.

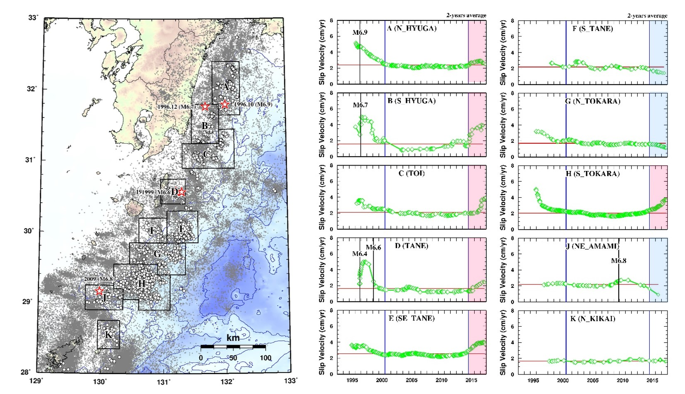

さらに,図4.10.5のとおり相似地震(小繰り返し地震)の解析から日向灘から南西諸島北部域の小領域の準静的すべり速度を求め,その時間変化をみると,喜界島北部(領域K)を除く9領域で,2015年頃から準静的すべり速度がほぼ同期して変化していることが示された.さらに,2014年以前の約15年間については,いずれの領域ともに準静的すべり速度の変化は小さいく,準静的すべり速度が2015年頃から日向灘から奄美大島近海に至る広域でほぼ同時に変化したことを示唆しています.

図4.10.4 トカラ東方海域で長期観測型海底地震計を用いた準定常地震観測(右)と島嶼域の中長期な地震・地殻変動観測(左) 鹿児島大学資料(第222回重点検討課題)

図4.10.5 日向灘〜南西諸島北部域の小領域(A〜K)ごとの準静的すべり速度の時間変化 鹿児島大学資料(第222回重点検討課題)

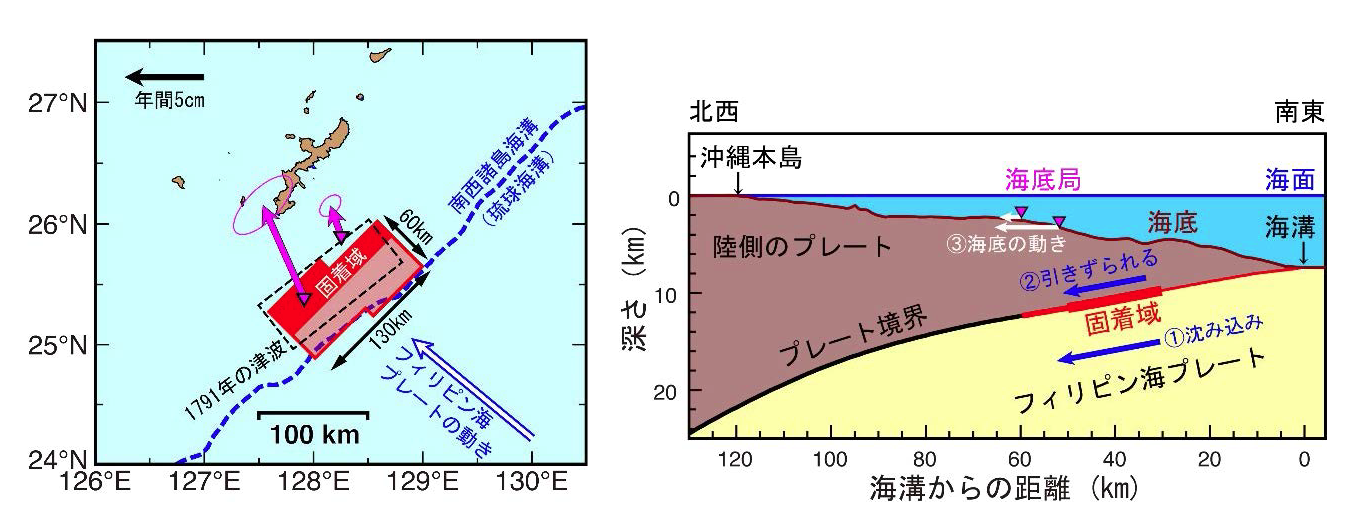

南西諸島の海溝付近における上盤側の地殻変動をとらえるために,GNSSと音響測距を結合させた海底地殻変動観測を沖縄本島沖と波照間島沖で実施しました.

これらの観測結果から沖縄本島付近のプレート面の固着域を推定したところ,図4.10.6に示すとおり,深さ12〜13kmよりも浅い場所に幅20〜30km以上の範囲で強い固着があることが判明しましたが,海溝軸近傍に至る固着状態は推定できませんでした.また,波照間島沖では,南側ほど南向きの地殻変動の速度が早いことから,波照間島南沖の前弧海盆は伸張場の状態であると推定できますが,海底局の位置誤差のため八重山地震津波の断層領域における固着域の有無は判断することはできませんでした.

また,中部南西諸島海溝での固着域分布をスロー地震発生分布と比較すると,固着域はスロースリップイベントの発生領域および超低周波地震—低周波地震の発生領域よりも海溝側に位置することから,中部南西諸島海溝では固着域とスロー地震が発生する領域が空間的に住み分けていることを示唆しています.

図4.10.6 南西諸島海溝中部におけるプレート間固着域 琉球大学資料(第222回重点検討課題)

4.11 西南日本日本海側の地殻活動

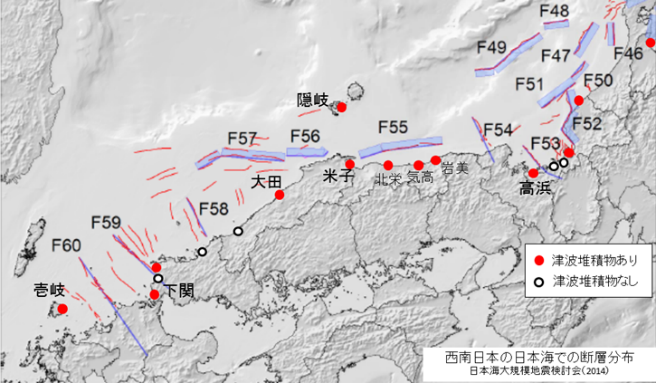

西南日本の日本海側(新潟県より以西)では,観測データの不足が原因で震源断層モデルや津波波源モデルの作成に苦慮していました.しかし,2013年から開始した「日本海地震・津波調査プロジェクト(文部科学省)」によって,この地域における調査・観測が進捗し震源断層モデルや津波波源モデルが完成しました.

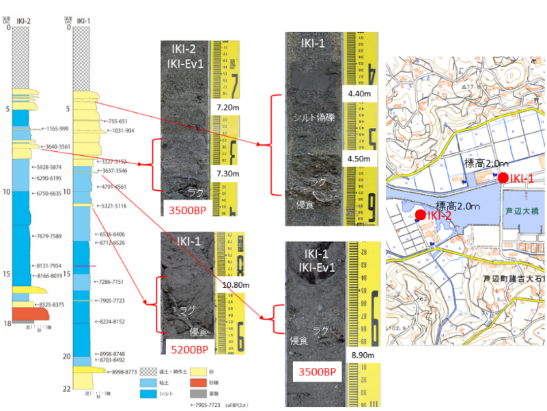

津波堆積物の調査では,図4.11.1で約8000年前までの地層を採取し解析をおこないました.これによると,この地域に到着した津波の波源は西南日本沖と北東北地方沖の地震であることが示唆され,このことは最新のモデルを使った津波シミュレーションの結果とも調和しています.

また,日本海側の津波頻度を西南日本と新潟県以北で比較すると,西南日本の方が低く頻度は約8000年間で1から4回程度であることが判明しました.

図4.11.1西南日本・日本海側の断層分布と調査地点 新潟大学資料(第223回重点検討課題)

図4.11.2津波堆積物の調査例(長崎県壱岐市芦辺) 新潟大学資料(第223回重点検討課題)

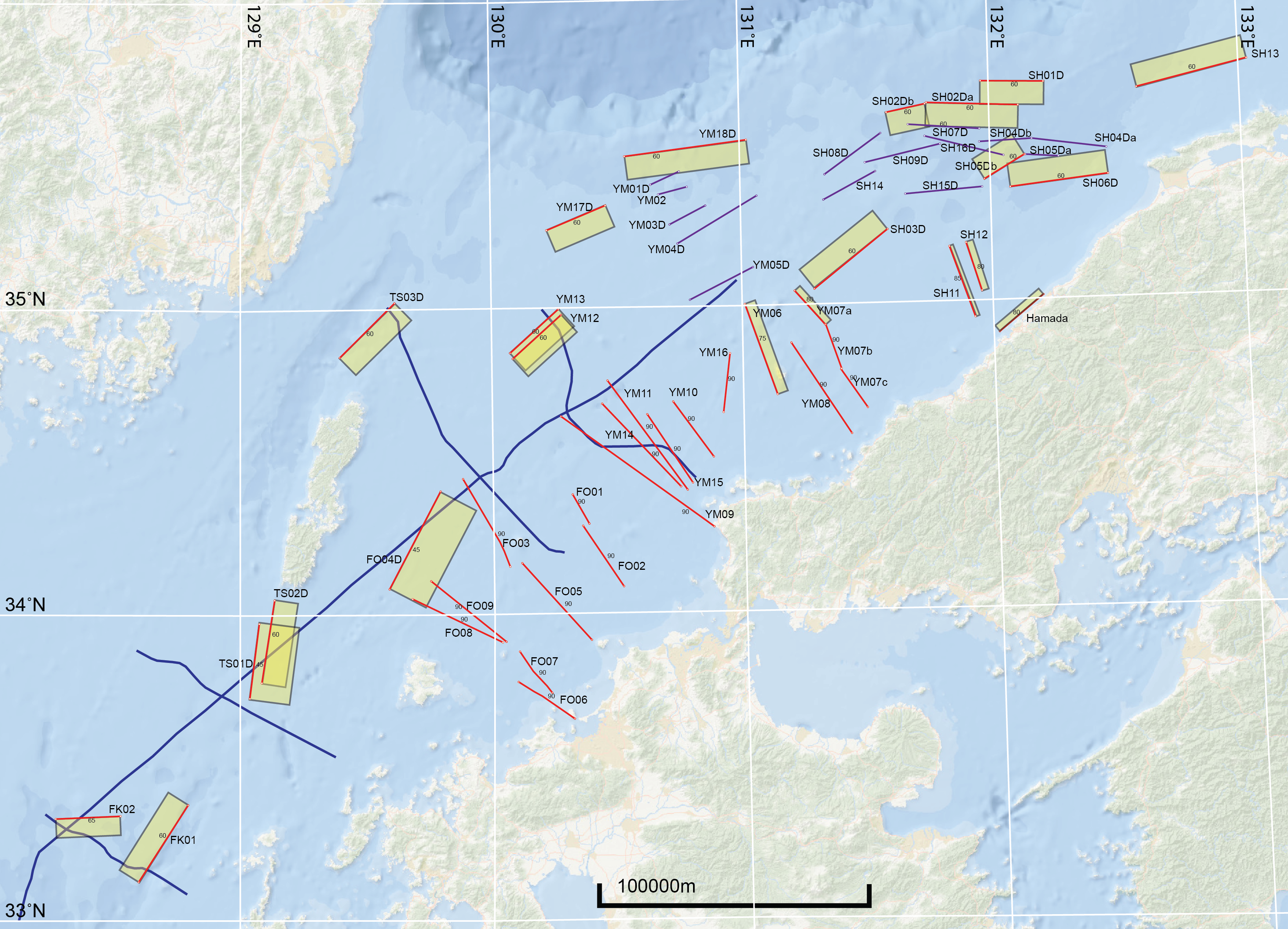

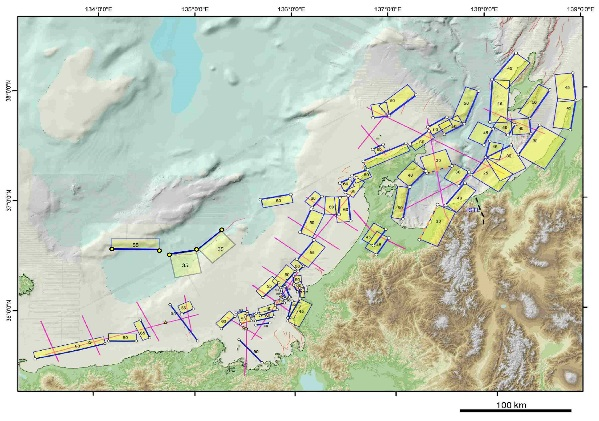

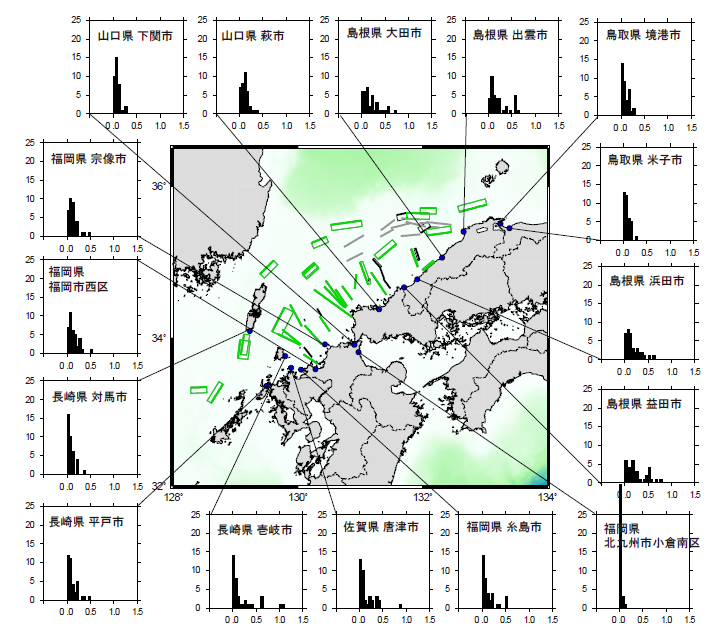

震源断層は,津波の波源や強震動予測,物理モデルの構築による上盤プレート内での地震予測にとって重要なデータとなります.このため,この地域では,陸域と海域で反射法による地震探査をおこない,この結果と既存の資料をもとに図4.11.3や図4.11.4のとおり,日本海南部の震源断層矩形モデルを作成しました.

これを見ると,鳥取県の海域の断層は陸の近くに垂直な断層があり,これを隔てて沖にある断層パターンは違っています.これは,「横ずれ」として動いていることを示しており,多くの断層は日本海形成期に正断層として形成され,その後,四国海盆の北上による圧縮が穴道褶曲帯をつくり,現在の「横ずれ」になっていると解釈ができます.そして,このことは,日本海南部のテクトニクスは南海トラフなどのプレート境界の条件に支配されると言い換えることが可能です.

図4.11.3北九州〜山陰沖の震源断層矩形モデル 東大地震研資料(第223回重点検討課題)

図4.11.4中越〜鳥取沖の震源断層の矩形モデル

(赤実線: 断層面の上端,青実線: 探査測線)(青実線: 断層面の上端,桃実線: 探査測線) 東大地震研資料(第223回重点検討課題)

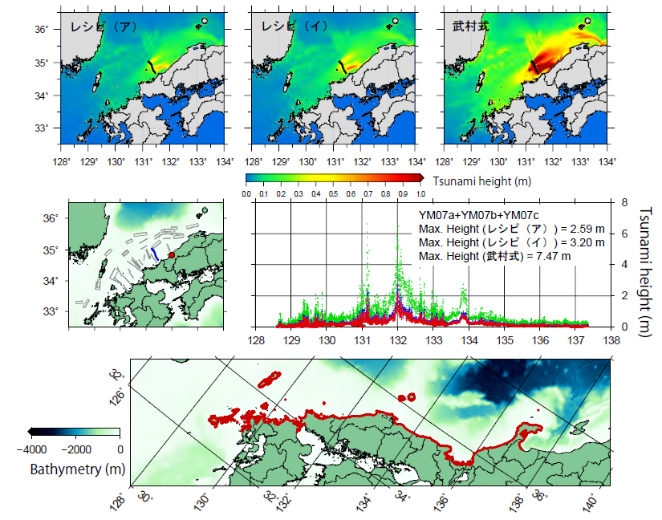

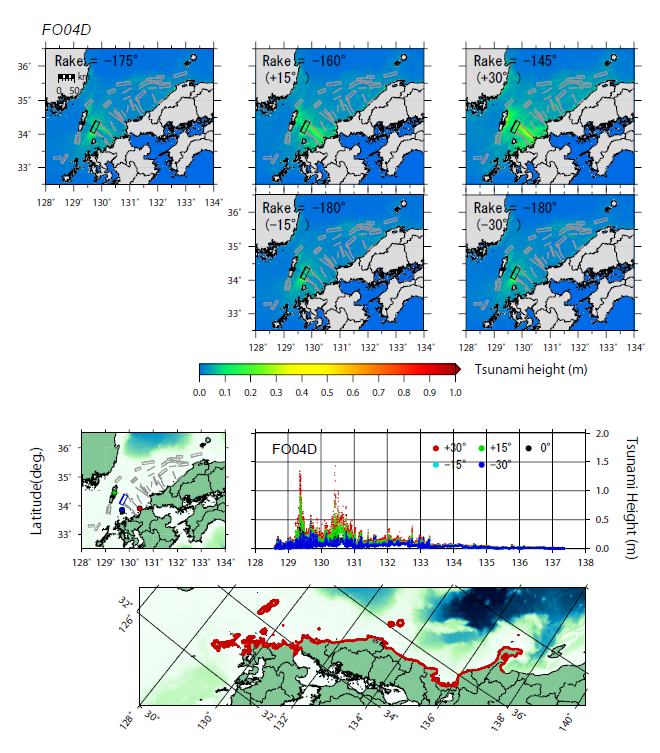

日本海地震・津波調査プロジェクトによって得られた,山陰から九州沖の海底活断層の断層パラメーターを用いて,シナリオ型津波シミュレーションを実施しました.このシミュレーションで用いたモデルは,単独で20 km 以上の断層長であるものに加え,単独の断層長は20km未満であっても連動を考慮しモデルの総数は37となります.

しかし,本プロジェクトの探査では,すべり量がわかりません.そこで,3通りのスケーリング則からそれぞれのすべり量を求め,これらを用いて津波伝播を解析しました.この結果,採用したすべり量の違いにより図4.11.5のとおり津波高に4m以上の違いが生じることがわかりました.

また,すべり角の不確実性を考慮し本来のすべり角に15度,30度をそれぞれ加減した角度でもシミュレーションもおこないました.これによると,図4.11.6のとおり最大で1m程度の違いが生じています.

このように不確実性を考慮した津波高の頻度の結果は図4.11.7に示すとおりになります.津波高のほとんどは0.5m以下となる理由は「横ずれ」の地震がほとんどであるためです.

図4.11.5 スケーリング則の違いによる津波高の比較 東大地震研資料(第223回重点検討課題)

図4.11.6 津波高のすべり角依存性の比較 東大地震研資料(第223回重点検討課題)

図4.11.7 津波高の頻度分布(グラフ 縦軸頻度 横軸 津波高)東大地震研資料(第223回重点検討課題)

九州地方で発生する地震やフィリピン海プレートの活動を考えるには,南海トラフに限らず琉球海溝の活動も考慮する必要があります.さらに,内陸で発生する大きな地震はプレート境界で発生する地震と密接な関係があるとも言われています.

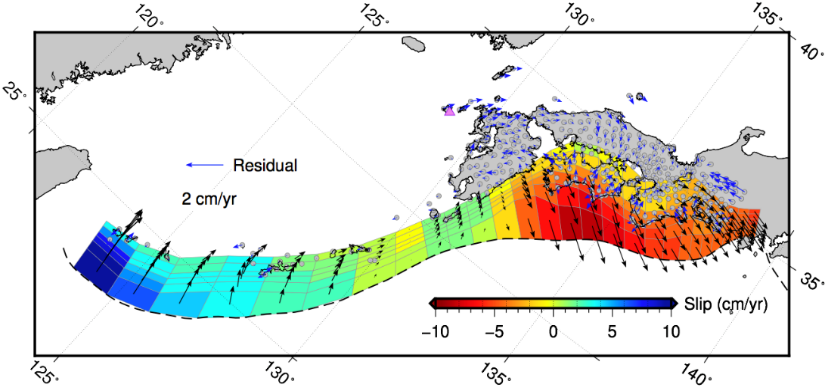

そこで,この内陸と海域で発生する地震の関連メカニズムを評価するために,粘弾性緩和も考慮した日本列島全域をカバーする3次元有限要素モデルを用いて,南海トラフと琉球海溝沿いの地殻変動データを統一的に解析し,震源断層に蓄積される応力を計算しました.

はじめに,測地データを用いて南海トラフおよび琉球海溝におけるすべり速度余剰とすべり欠損を求めると,図4.11.8のように南海トラフでは巨大地震を引き起こすプレート間の固着を示し,琉球海溝では,沈み込むスラブの後退運動の存在が示唆されました.

次に,この最適すべり速度モデルを用いて,プレート内部の応力蓄積レートを求め,震源断層面上のクーロン応力レートを計算すると,図4.11.9に示すとおり近年被害地震を発生したいくつかの断層で促進的となったことが注目に値いします.

図4.11.8 地殻変動データのインバージョンによって得られた琉球海溝−南海トラフのすべり速度余剰/欠損分布 東大地震研資料(第223回重点検討課題)

図4.11.9 九州周辺の震源断層におけるクーロン応力.黄色−赤色は断層運動を促進,水色−青色は断層運動を抑制する応力がかかっていることを示している.九州において近年M7級の地震を引き起こした震源断層の位置を示す 東大地震研資料(第223回重点検討課題)